2025年8月07日

足のむくみや痛み、目立つ血管の浮き出しでお悩みではありませんか?

これらの症状は「下肢静脈瘤」という病気の可能性があります。

下肢静脈瘤は放置すると症状が進行し、日常生活に大きな支障をきたすこともある病気です。

しかし、現在は日帰り手術を含む様々な治療法が確立されており、適切な治療で症状の改善が期待できます。当院では下肢静脈瘤の治療に特化し、患者様一人ひとりに最適な治療プランをご提案しています。

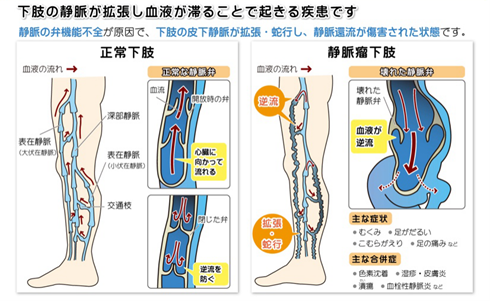

下肢静脈瘤とは

下肢静脈瘤とは、足の静脈の弁が正常に機能しなくなることで血液が逆流し、静脈が拡張・蛇行する疾患です。日本人の成人の約10%(10人に1人)が罹患していると言われており、女性に多い病気として知られています。

厚生労働省の調査によると、40代以上の女性の約15%、男性の約5%が何らかの下肢静脈瘤の症状を抱えているとされています。

下肢静脈瘤の原因

下肢静脈瘤が発生する主な原因は、静脈の弁の機能不全です。

健康な静脈には「弁」と呼ばれる構造があり、血液が心臓に向かって一方通行で流れるようにコントロールしています。この弁が機能しなくなると、重力の影響で血液が下肢に溜まり、静脈に負担がかかることで拡張・蛇行が生じます。

具体的な下肢静脈瘤の原因としては以下が挙げられます。

・遺伝的要因

家族に下肢静脈瘤の方がいる場合、発症リスクが高まります。日本静脈学会の報告によれば、両親のどちらかが下肢静脈瘤である場合、子どもの発症リスクは約40%上昇するとされています。

・長時間の立ち仕事

教師、看護師、美容師、販売員など、長時間立ち続ける職業の方は下肢静脈瘤のリスクが高まります。

・妊娠・出産

妊娠中はホルモンの変化や子宮の拡大による静脈への圧迫が起こります。出産経験のある女性は未経験の女性と比較して下肢静脈瘤の発症率が約3倍高いとされています。

・加齢

年齢を重ねるにつれて静脈の弾力性が低下し、弁の機能も低下します。

・肥満

過剰な体重が静脈に圧力をかけることで弁の機能不全を引き起こします。

下肢静脈瘤の症状

下肢静脈瘤の症状は様々ですが、初期症状から重症化した場合の症状まで段階的に現れることが多いです。主な症状には以下のようなものがあります。

・見た目の変化:足の表面に青い蛇行した血管が浮き出る、こぶのような隆起が見られる。

・むくみ:特に夕方から夜にかけて足首や下腿部(ふくらはぎ)がむくむ症状が現れます。長時間の立ち仕事後に特に悪化することが多いです。

・だるさ・重さ:足に重さやだるさを感じ、長時間立っていると悪化します。

・痛み・痒み:進行すると痛みや痒みを伴うことがあります。特に熱い季節には症状が悪化することが多いです。

・皮膚の変色:重症化すると足の皮膚が茶褐色に変色することがあります。

・皮膚炎・湿疹:静脈うっ滞による皮膚の栄養障害から湿疹や皮膚炎を引き起こすことがあります。

・潰瘍形成:最も重症化した場合、足に潰瘍(かいよう)ができることがあります。これは「静脈性潰瘍」と呼ばれ、治療が難しい合併症の一つです。

下肢静脈瘤の症状は放置すると徐々に悪化する傾向があります。日本静脈学会の調査によると、初期症状を自覚してから平均5年で症状が明らかに進行し、10年以上放置した場合の約15%に皮膚の変色や潰瘍などの重篤な合併症が生じるとされています。

下肢静脈瘤の日帰り手術

当院の下肢静脈瘤の日帰り手術には、以下のような方法があります。

血管内焼灼術

血管内焼灼術は、下肢静脈瘤の標準的な治療法として世界中で広く行われている日帰り手術です。

レーザーまたは高周波を用いて静脈内部から熱を加え、機能不全に陥った静脈を閉塞させる方法です。

<メリット>

・傷跡が非常に小さい(2~3mmの穿刺点のみ)

・痛みが少なく、術後の回復が早い

・再発率が低い(5年後の再発率は約5%と報告されています)

・保険適用の治療法である

<注意点>

・術後に圧迫ストッキングの着用が必要(1~2週間程度)

・非常に太い静脈瘤や蛇行が強い場合は適応外となることがある

・まれに皮膚のヤケドや神経障害などの合併症が起こる可能性がある

血管内塞栓術(グルー治療)

血管内塞栓術(通称:グルー治療)は、比較的新しい下肢静脈瘤の日帰り手術方法の一つです。

2019年に保険適応となりました。特殊な医療用接着剤(シアノアクリレート)を静脈内に注入して静脈を閉塞させる治療法です。

<メリット>

・熱を使用しないため、熱による合併症のリスクがない

・麻酔の必要性が最小限で、痛みがほとんどない

・術後の圧迫ストッキングが不要または短期間で済む

・術後すぐに入浴や普段の生活に戻れる

・保険適用の治療法である

<注意点>

・しこりとして残ることがある(手術後につっぱり感が残ることがある)

・症例の蓄積が少なく長期成績についてはまだデータが限られている

・ごく稀に接着剤に対するアレルギー反応が起こる可能性がある

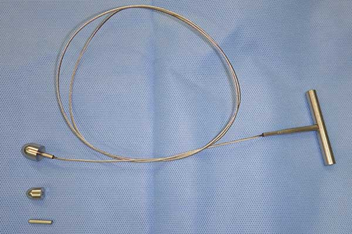

ストリッピング手術(静脈抜去術)

ストリッピング手術は従来から行われてきた下肢静脈瘤の外科的治療法です。

現在では血管内焼灼術などの低侵襲治療が主流となっていますが、特定のケースではストリッピング手術が選択されることもあります。

<メリット>

・太い静脈瘤や高度に蛇行した静脈瘤にも対応可能

・長期的な治療成績が確立されている

・保険適用の治療法である

・一度の手術で広範囲の静脈瘤を治療できる

<注意点>

・他の治療法と比較して傷跡が残りやすい

・術後の痛みや内出血が比較的強い

・回復期間が長い(完全回復まで2~4週間程度)

・術後の圧迫ストッキング着用期間が長い(約1ヶ月)

・神経損傷や傷跡の色素沈着などの合併症リスクがある

「足のむくみや痛みがあるけれど、本当に下肢静脈瘤なの?」「どの治療法が自分に合っているの?」など、多くの疑問や不安を抱えていらっしゃる方も多いでしょう。

下肢静脈瘤の治療は専門的な知識と経験が必要なため、下肢静脈瘤を専門としているクリニックでの診察をお勧めします。

当院の下肢静脈瘤日帰り手術

当院は下肢静脈瘤の日帰り手術を行っています。

当院の院長は血管外科領域では、日本有数の施設である母校の慈恵医大 外科学講座に所属し、多数の経験を積んできました。

また、下肢静脈瘤に関連する専門医資格だけでなく指導医資格も持っています。

当院では高精度の超音波診断装置を導入し、静脈の逆流の程度や正確な病変の位置を詳細に把握することで、患者様一人ひとりに最適な治療計画を立案しています。

治療後の経過観察やケアも重要です。当院では術後のフォローアップを丁寧に行い、再発予防のためのアドバイスや生活指導も実施しています。

下肢静脈瘤治療の流れ

当院での下肢静脈瘤治療は以下のような流れで進みます。

・初診・カウンセリング

症状や生活習慣についてお伺いし、下肢静脈瘤の可能性を診断します。

・超音波検査

静脈の状態や血流の逆流を詳細に調べ、下肢静脈瘤の種類や重症度を評価します。

・治療計画の提案

検査結果に基づき、最適な治療法をご提案します。治療費や回復期間なども詳しくご説明します。

・日帰り手術

局所麻酔で痛みを抑えながら手術を行います。通常30分~1時間程度で終了します。

・術後のフォローアップ

定期的な経過観察を行い、必要に応じてアドバイスを提供します。

下肢静脈瘤の放置リスク

下肢静脈瘤は見た目の問題だけでなく、放置することで様々な合併症のリスクが高まります。

・静脈炎:静脈内で血栓ができ、炎症を起こす状態です。痛みや発赤を伴います。

・皮膚炎・湿疹:うっ血により皮膚の栄養状態が悪化し、湿疹や皮膚炎を引き起こします。

・色素沈着:静脈周囲の皮膚に茶褐色の色素沈着が起こります。

・静脈性潰瘍:最も重症な合併症で、皮膚に難治性の潰瘍ができます。日本静脈学会のデータによれば、下肢静脈瘤を10年以上放置した患者の約5%に静脈性潰瘍が発生するとされています。

・深部静脈血栓症:稀ですが、静脈内に形成された血栓が肺に飛ぶと肺塞栓症という命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

下肢静脈瘤は放置すると症状が進行し、生活の質を大きく低下させる可能性があります。しかし、現在の医療技術では日帰り手術で安全かつ効果的に治療できるようになっています。

当院は下肢静脈瘤治療に特化した専門クリニックとして、最新の治療法と豊富な経験を活かし、患者様一人ひとりに最適な治療をご提案しています。足のむくみや痛み、見た目の変化でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

神奈川県平塚市から当院へのアクセス

最寄り駅:本厚木駅(小田急線)から徒歩1分

住所:神奈川県厚木市中町2丁目1番18号TRUNK本厚木3F

血管外科クリニック本厚木

院長 黒澤弘二

- 日本脈管学会認定脈管指導医/専門医

- 日本血管外科学会認定血管内治療医

- 下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医/実施医

- 弾性ストッキング圧迫療法コンダクター

- 日本フットケア足病医学会認定師